伴随着人工智能的发展,“暗知识”将大行其道,人类的认知越来越渺小。而人工智能时代的到来,会产生什么样的问题?会怎样颠覆我们每个行业?未来的社会、政治、军事战争会是什么形态?这些都会受到暗知识的影响。易宝支付总裁、联合创始人余晨解读了人工智能领域专家王维嘉博士所著的《暗知识:机器认知如何颠覆商业和社会》,助你理解未来,挖掘暗知识。

人工智能带来了一类我们永远无法理解的知识—暗知识,人类的未来取决于我们如何学会和暗知识相处。

近年来人工智能的相关书籍可以说是汗牛充栋,有阐述人工智能基本工作原理与核心应用的,有介绍其发展历史的,有分析市场趋势和商业机会的,也有探讨人工智能带来的伦理挑战、社会政治经济影响以及其深远哲学意义的,当然还有大多数人无法企及的面向专业人员的硬核技术类书籍。各种著作繁杂不堪、无从下手,读者也往往被含混不清似是而非的描述所困扰。如果你没有时间去阅读大量的书籍,想通过一两本书来了解这个领域的主要脉络,那么王维嘉博士所著的《暗知识:机器认知如何颠覆商业和社会》是一个非常好的选择。本书深入浅出、精炼明晰的覆盖讨论了上面关于人工智能这些最重要的话题。作者原来在斯坦福大学攻读博士期间便做过人工智能方面的研究,后来在硅谷和中国创办高科技公司,现在硅谷专注人工智能领域的投资。

有关人工智能的对话所面临的一个挑战是,不同领域的人士往往在用不可通约的语言来进行讨论,结果往往是鸡同鸭讲。大家读到斯坦福的人工智能专家李飞飞教授和《未来简史》作者赫拉利近期的对话,可能多少就会有这种感受。例如关于人工智能是否会威胁到人类生存这样的问题,多数业内人士持否定态度,并且坚定的认为业外人士的焦虑完全是出于对人工智能的凭空想象和误解,是杞人忧天式的无稽之谈。当然对这类问题回答也并非绝对以业内业外为分水岭,业内也有很多像Stuart Russell这样的专家呼吁对人工智能的威胁持谨慎态度,而很多像霍金这样的外行科学家对生存风险的担忧也并非来自好莱坞科幻片式的漫无边际的想象,更何况你并不需要是一个核物理学家才有资格去担忧和抗议核武器有可能给人类带来的灭绝威胁,历史的教训让我们需要警惕盲目乐观的技术乌托邦主义。可见当今我们需要一场关于人工智能跨学科、跨领域的讨论,《暗知识》正是试图架起这样一座桥梁,为不同背景的人探讨基本问题建立了一个共同的话语体系。

当然,书中最引人入胜的话题,还是提出了“暗知识”的概念,本书以此命名,也正是因为这是让其脱颖而出的亮点。人工智能带来最大的冲击,可能不只是像赫拉利描述的那样在未来会颠覆众多行业、完全代替我们的工作,导致出现庞大的“无用阶级”;而是可能从更根本上改变人类的认知,我们需要重新审视“什么是知识”,人工智能的崛起,让机器可以发现人类永远无法理解的一类新知识—“暗知识”。

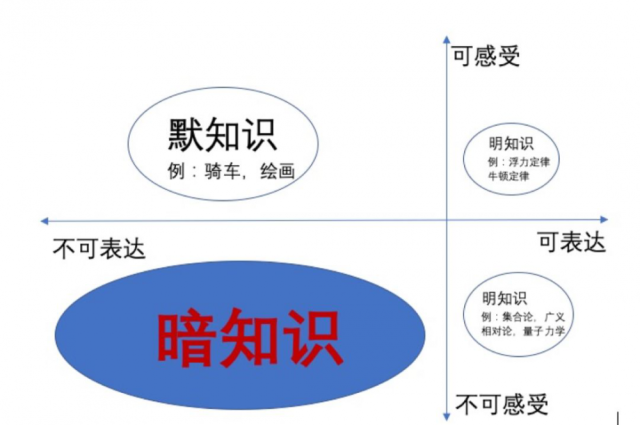

什么是“暗知识”呢?作者按照“可否表达”、“可否感受”两个维度把知识分成了四类:

第一类是即可表达也可感受的知识,我们大部分的常识,经典科学中的命题知识(propositional knowledge)或陈述性知识(descriptive knowledge),以及可描述的人文知识都属于这类范畴。比如“作用力等于反作用力”,“地球有四十六亿年的历史”,“巴黎是法国的首都”等等。

第二类知识可表达不可感受,我们都可以认出三角形、四边形、五边形、六边形… 但是你可以表达一个正一千边形的概念,却无法直觉感受到它,因为对人的分辨力来讲,正一千边形和圆形没什么区别,正一千边形属于可想象(conceivable)但不可感受(non-perceivable)的范畴。作者认为,抽象数学、以及可以由数学精准描述但无法被直觉所理解的现代物理学、如相对论和量子力学,也都属于这个范畴。

第三类知识不可表达但可感受,这就是我们常说的“默会知识”(tacit knowledge),比如说你会骑自行车,但是你无法描述清楚你为什么会骑,也无法仅通过表达教给另一个人。前两类知识都是可以用语言或公式表达、属于知道某物某事是怎样的“know-that”知识,而这第三类知识是知道怎么做的“know-how”知识,也就是所谓能力知识或实践知识。

第四类知识即不可表达也不可感受,这是一类原来被我们完全忽略了的知识,是被人工智能挖掘出来的“暗知识”。人类的认知能力只可以表达和感受相对清晰和简单的数据及关系,当遇到多变量非线性的复杂系统时,我们的大脑就无能为力了。心理学家乔治·米勒(George Miller)提出人类短期记忆可以至多关注处理7个事物(相当于我们大脑的计算机只有7个寄存器) ;人类学家罗宾·邓巴(Robin Dunbar)则发现人类作为能处理复杂关系的社交动物,我们能处理稳定社会关系的上限也就是150人;可见人类的认知能力存在着许多天然的极限。机器则可以通过学习发现高维高阶海量数据中隐藏的相关性,远远超出了人类个体的脑力所可以理解的范围。

“暗知识”远远要比人类能掌握的明知识和默会知识要大得多。人类2000多年来保留下来的围棋棋局不过是3000万个,这在机器自我对弈能够遍历学习的可能棋局中不过是大海中的一滴水,难怪AlphaGo可以走出连人类棋圣都无法理解的棋路。机器诊断程序对复杂病症的判断准确度已经超过人类医生,这似乎和我们以下的想象刚好相反:我们直觉认为机器至多可以对简单病症进行逻辑分类、而人类医生才可以凭经验和感觉对疑难杂症做出正确判断。正是因为机器能够学习的数据量远远超过一个医生一生可以接触到的案例,所以才能发现复杂数据中更深层隐秘的相关性。我们人类可以感受或表达的知识,只是浮在水面上的冰山一角。

认知论一直是两千多年来西方哲学最关注的问题,“苏格拉底转向”使哲学的主题从研究自然转向了对人本身的研究,关于“思考之思考”的高阶思维也被看作是轴心文明的标志。我们一直在试图论证什么是可靠的知识,而“暗知识”的出现,将从根本上底颠覆我们对认知的理解。

其实计算机科学的发展一直在影响着我们对认知的讨论,历史上著名的“四色问题”(任何一张地图只用四种颜色就可以把所有的国家分开标记)曾经让数学家们绞尽脑汁,直到1976年通过两台计算机、花了1200小时,作了100亿次判断,靠暴力穷举才证明了四色定理。但是关于四色定理证明的哲学争论一直没有停止过,经典意义上的证明应该是“可检验的”(surveyable),即可以由一个数学家一步步检验其证明过程,但机器辅助的四色问题证明光是人类部分解释算法的证明部分就包括700页,计算机完成的穷举计算部分如果打印出来会有4尺高,没有任何一个人的大脑可以理解如此复杂的证明。我们只能被动相信机器给出的黑箱结果,但有谁能够保证程序没有bug?我们是在什么意义上完成了证明呢?哲学家Thomas Tymoczkor认为,四色问题机器证明带来对认知论最大的冲击,是在先验的数学中引入了经验的成分,让数学背离了柏拉图式的纯粹。

如果说四色问题的机器证明只是冲击了数学这样的先验知识,那么当人工智能运用到经验知识中,就会产生更多细思极恐的场景。如果机器告诉金融机构哪些人不能获得贷款服务,或者告诉你和谁结婚会最幸福,但又无法给出人类可以理解的原因,我们是否只能被动的接受这些黑箱结果?如果有一天像科幻电影《少数人报告》中那样,机器告诉警察哪些人有很高概率在不久的未来犯罪,是否应该立即把这些可疑人逮捕?(毕竟酒驾的人也往往是在还未造成危害前就可以被抓的)。如果机器告诉领导人必须先发制人发动核打击才可以拯救人类,是否应该立即按下核按钮?迈克斯·泰格马克(Max Tegmark)在其著作《生命3.0》设想了人工智能未来可能的12种结果,这些结果大多很有争议,离我们也很遥远,但不妨作为引发讨论的思想实验。其中有一种结果是“善意的独裁者”,超级人工智能并没有消灭人类,但其掌管了一切事物,替我们做所有的决定。人工智能“独裁者”通过研究我们的基因中展现的进化偏好来了解人类最理想的社会是如何的,以实现人类幸福的最大化。我们的所有欲望都会得到满足,生命就此变得愉快却又毫无意义。所有靠人类智力可能企及的科学研究发现,机器都早已知道答案了,我们至多是人为的制造些挑战,像解习题一样重新发现一遍知识,以满足一下好奇心,但这只能算是娱乐和游戏。几乎全部的科学研究都是作为“暗知识”被机器所掌握。当机器不但可以替我们作出生活中的所有决定,也发现了一切人类可发现的知识,我们人类引以为豪的思想的尊严又在何处?

如何避免这种“暗知识”可能带来的人类完全被算法统治的反乌托邦? 或许“可解释的人工智能”(XAI)是一种有益的尝试。通过解释模型让机器决策变得更透明,使人类与机器可以建立起更好的信任关系,让我们更可以信赖机器替我们作出的选择,更能适应并习惯与智能机器共处。近期欧盟关于数据保护权益的立法,也再次强调了这种可解释权。但“可解释的AI”是一项极大的挑战,是否能够真正化解“暗知识”带来的威胁,还有待探讨。

从另一方面讲,我们其实已经一直在与广义的“暗知识”共处了。任何自下而上、去中心化的复杂网络,都蕴含不可理解和不可控制的“暗知识”。互联网本身就是一个例子,没有任何一个人或机构可以完全控制互联网,也没有任何人可以掌握全部的信息、预测或掌控网络所涌现出的复杂趋势,因为互联网的本质是去中心化、“失控”的。

某种意义上讲,市场中“看不见的手”就是一种暗知识,哈耶克在《知识在社会中的运用》中论证到,没有任何中心化的理性计划可以比得上开放市场对资源配置的效率,因为没有任何一个单一的主体能够掌握和理解市场中的全部信息,这些知识是分布存在于整个市场中的。市场是一个去中心化自下而上的网络。当我们说不能依靠计划经济而应该相信市场的力量,我们实际上已经承认了市场里蕴含着某种不可表达也无法计算的暗知识。

神经科学的发展也越来越揭示了大脑本身更接近于一个去中心化网络的模型,大脑没有中心,并不存在一个像CPU一样的中央处理器、一个能掌握一切的小精灵(homunculus)。每一个神经元都非常简单也并没有智能,但是神经元连接起来的网络却可以自下而上的涌现出智能和意识。显然没有哪个神经元能够控制整个大脑,我们自己也无法理解和用公式或算法表达智能涌现的过程。

人工智能的发展历史也是越来越趋于去中心化、自下而上的模式。早期的专家系统(expert system)试图自上而下的重复人类思考的过程,比如要给病人看病,就会用算法模拟医生的决策树(体温大于多少则如何处理)。而今天基于神经网络的深度学习系统是靠数据自下而上驱动的,用海量的数据训练机器让其发现潜在的相关性,比如什么样的体温变化和哪类疾病会有正相关。专家系统可以理解(因为模拟人的思考),但无法扩展(因为算法是固定的);而深度学习无法理解(数据中隐藏的相关性和模式),但可以扩展(只要有更多的数据)。

凯文凯利在《失控》中所讲到的“蜂群”逻辑,同样是基于“连接”和“涌现”的去中心化网络。每一只蜜蜂的行为都很简单,但是大量蜜蜂组成的蜂群却可以表现出非常复杂的行为,仿佛有一只看不见的手让智能涌现出来。没有任何一只个体蜜蜂可以控制蜂群,也没有领导,蜂王只是负责生育的傀儡。生物界里的“蜂群”现象比比皆是。

而物种进化本身也像一个去中心化的网络,生物界形形色色的物种并不是像创世论或智能设计论描述的那样,被一个中心化的造物主自上而下设计创造出来的,而是靠着不完美的遗传中随机的变异和收敛的选择迭代演化而来的,并没有预先设好的目的,我们也不可能提前知道结果。

在互联网、市场、大脑、神经网络、生命体和进化的背后有一个共同的逻辑:一个由相对简单的组件连接成的复杂系统(或简单步骤迭代成的复杂历史序列),往往会自下而上的涌现出某种功能和秩序,但并没有一个中心化能理解一切的控制者,系统所表现出的复杂行为往往不能被简单的公式所表达,其结果也往往是不可计算的。

美国当代哲学家丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)指出,“只有能力而没有理解力” (Competence without Comprehension)是生物进化中的普遍现象,这是一个类似于“暗知识”的美妙概念。蝙蝠知道如何用超声波定位来感知这个世界,能够在黑暗中导航从容的飞行,但是它们不可能像物理学家一样理解超声波导航的工作原理;物理学家虽然理解超声波定位的明知识,但人类作为视觉动物却永远不可能亲身感受到蝙蝠用听力来导航的那种默会知识。如果说蝙蝠还可以谈得上感受,最原始的动物如草履虫、细菌等单细胞动物都根本没有能用来感受的神经,却仍可以表现出趋利避害的反应能力甚至复杂的社会行为,它们看上去就像是被有智慧的主体设计出来的能够进行信息处理的智能系统(远远比我们设计的扫地机器人更有智能更灵活应变)。按照丹尼特的看法,这些生命体能够应对环境赖以生存的复杂能力,都是被亿万年的进化过程编码在系统中的“知识”,这些生命体可能完全无法理解自己的能力,也不存在一个中心化的造物主能够理解一切而自上而下的设计出这些生命体,但这并不妨碍生命体自如的运用这些能力,这就是所谓的“有能力而无理解”。因为复杂性是在网络和时间中自下而上“涌现”出来的,知识是去中心化分布式的存在于复杂系统进化的历史中的(不仅是横向的分布在子系统中,还是纵向的分布在进化史中),无法用公式解析的表达出来,除非你重演一遍进化。

或许对于自然界涌现出的种种复杂的生命系统来说,“暗知识”本来就是一种常态,人类所拥有的可表达知识,只是我们作为符号语言动物产生的一个副产品和特例,是茫茫知识海洋中一座小小的孤岛。